28 Juli 25 Unser Journal zu „One History – Many Stories“

Im Vorfeld unseres Projekts „One History – Many Stories. Summer School on WWII Forced Labour and Public History” hatten wir die Gelegenheit zu lernen, wie man Interviews mit Zeitzeugen führt und mit verschiedenen historischen Archiven arbeitet.

Die Grundidee besteht darin, dass jede:r Teilnehmende versucht, seine/ihre eigene Familiengeschichte zum Thema Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg und deren Opfer zu recherchieren.

Die Workshops wurden online von den Historikern Anna Jatchenko und Andrij Ucatch von Після тиші – After Silence, unseren Partnern aus Lemberg, geleitet.

Unser Projekt hat mit dem Zusammentreffen unserer Gruppe junger Menschen aus der Ukraine, Polen und Deutschland in Görlitz-Zgorzelec begonnen. Zu Beginn haben wir uns auf die Ausgestaltung von einzelnen Projekten konzentriert, die auf der Grundlage von Biografien von Zwangsarbeitern entwickelt werden sollen.

Während unseres Programms werden wir die Möglichkeit haben, Informationen zu sammeln und uns von historischen und künstlerischen Beiträgen sowie Besuchen verschiedener Orte und Gedenkstätten der Zwangsarbeit inspirieren zu lassen.

Die Gedenkstätte Stalag VIII A ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit. Wir haben nicht nur die Stätte besucht, sondern uns auch intensiv mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und uns dabei auf die individuellen Biografien der Gefangenen des Kriegsgefangenenlagers konzentriert. Dies geschah im Rahmen einer Führung durch Alexandra Grochowski, der Leiterin des Projektveranstalters Meetingpoint Memory Messiaen e.V..

Den Vormittag beendeten wir mit einer Gedenkfeier für die Opfer des Lagers auf dem nahe gelegenen Friedhof der sowjetischen Kriegsgefangenen.

Während des Workshops „Mein ‚Bild‘ vom Zweiten Weltkrieg“ regte unsere Freiwillige Luzie Kothera die Gruppe dazu an, darüber nachzudenken, woher unser Wissen über den Zweiten Weltkrieg eigentlich stammt. Beruht es auf Erzählungen in der Familie? Erinnern wir uns an einen besonderen Moment bei einem Besuch einer Gedenkstätte? Der Workshop hilft dabei, Unterschiede zwischen historischen Narrativen und den Sichtweisen in verschiedenen Nationen sichtbar zu machen.

Der Bereich der öffentlichen Geschichte ist ein wichtiger Aspekt unseres Projekts. Der deutsche Historiker Felix Ackermann hat uns einen Einblick in dieses spannende Gebiet gegeben. Unter seiner Leitung haben wir die Ausstellung „Görlitz im Nationalsozialismus“ besucht, die derzeit im Kulturhistorischen Museum Görlitz zu sehen ist.

Wir haben die Ausstellung hinsichtlich ihrer Gestaltung, ihrer Erzählweise und ihrer Gesamtbotschaft analysiert. Den Tag haben wir mit einer lebhaften Diskussion abgeschlossen, in der wir die unterschiedlichen Ansätze von Museen in der Ukraine, Polen und Deutschland verglichen haben.

Bei einem Besuch der Gedenkstätte Groß-Rosen im heutigen Rogoźnica in Polen wurden wir mit der harten Realität der Zwangsarbeiter in deutschen Vernichtungslagern konfrontiert. Der Besuch löste in der Gruppe viele Emotionen und Reflexionen aus.

Unsere Teilnehmerin aus der Ukraine sagte anschließend, dass dieser Ort, an dem jegliche Menschlichkeit und Moral fehlten, emotional schwer zu verstehen sei, aber gleichzeitig wurde ihr bewusst, dass sie selbst an einem Punkt emotionaler Abstumpfung angelangt war, da sie in der Ukraine lebt, die täglich brutalen Angriffen Russlands ausgesetzt ist.

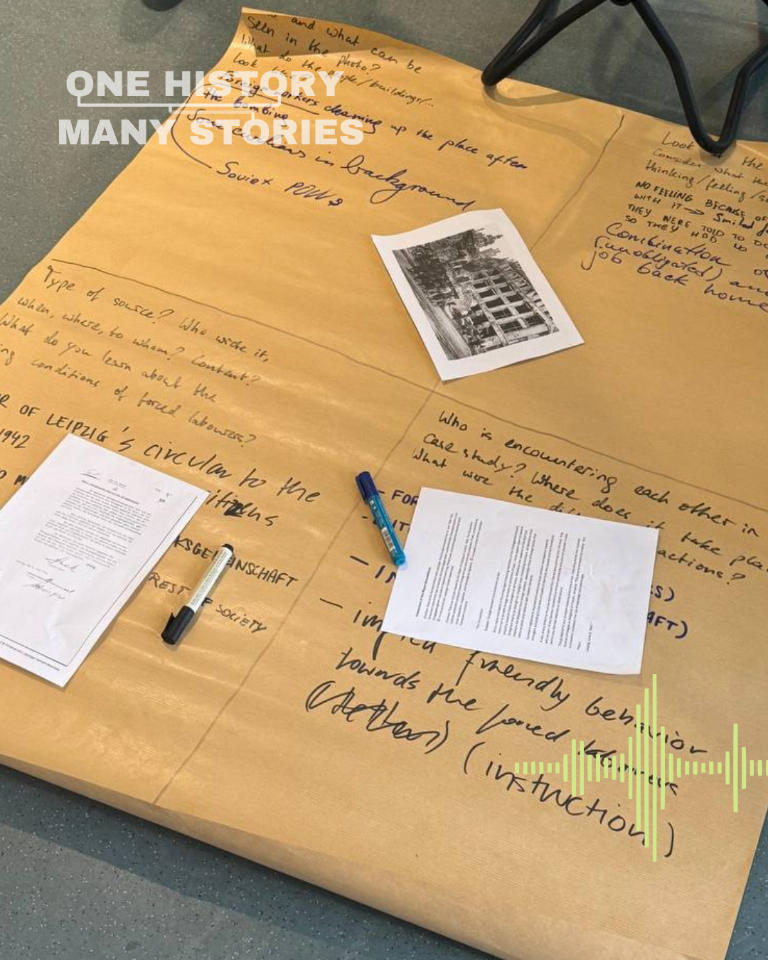

Im Rahmen unserer weiteren Recherchen zur NS-Zwangsarbeit besuchten wir unsere Partner von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig. Der Workshop, an dem wir teilnahmen, beleuchtete besonders die Perspektive von Frauen unter den Zwangsarbeiter:innen. Mithilfe einer digitalen Karte konnten wir zudem mehrere historische Orte der Zwangsarbeit erkunden. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, in kleinen Gruppen verschiedene Biografien anhand unterschiedlicher Quellen zu erarbeiten.

Die Historikerin Daria Reznyk, Mitglied unserer Partnerorganisation After Silence, sprach über ihre Arbeit im Bereich der Public History. In ihrem Beitrag konzentrierte sie sich auf marginalisierte Gruppen, insbesondere ukrainische Ostarbeiter:innen. Sie thematisierte, warum ihre Schicksale meist nicht anerkannt werden, und betonte die Bedeutung der Aufarbeitung, um ihre Geschichten sichtbar zu machen.

Unser Projekt hat auch das Interesse der lokalen Presse geweckt. In einem Interview mit MDR Sachsenspiegel sprach Vitalina Voitenko über ihr Projekt, das sich um ihren Urgroßvater dreht. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiter nach Sachsen verschleppt, und nun kann sie durch ihre Arbeit an ihrem Projekt in Sachsen seine Geschichte mit unserer Region verbinden. Luzie Kothera hingegen arbeitet an einem Projekt über den polnischen Dichter und Hörspielautor Zdzisław Nardelli und produziert dabei selbst ein Hörspiel.

Sich kennenzulernen, Ideen auszutauschen und sich selbst zu organisieren sind wesentliche Themen unseres Projekts. Wenn wir morgens und abends als Gruppe zusammenkommen, können wir auch private Themen ansprechen und das Zusammensein in dieser internationalen Gruppe genießen. Die treibende Kraft dahinter ist die ukrainische Pädagogin Vlada Hnatchenko, die jeden Einzelnen unterstützt und uns Raum gibt, uns zwischen all der Arbeit und den schwierigen Themen, die es zu diskutieren gilt, zu amüsieren.

Wir beschäftigen uns immer intensiver mit der Entwicklung unserer individuellen Projekte und begannen den Tag mit einem Vortrag des polnischen Theater- und Filmregisseurs Damian Dąbek. Er gab uns wichtige Einblicke in die Kunst des Geschichtenerzählens sowie Ideen und Werkzeuge zur Strukturierung unserer Arbeit, was einen Ideenfluss und unsere Arbeit an den Projekten selbst in Gang brachte.

„One History – Many Stories“ handelt von den persönlichen Geschichten von Zwangsarbeitern, die unmenschlich behandelt wurden und deren Schicksal bis heute oft unbekannt bleibt. Während einer geführten Radtour durch Görlitz mit Alexandra Grochowski haben wir einige der Orte der Arbeit, Verzweiflung und des Todes aufgesucht, die damals in ganz Görlitz und überall in Deutschland allgegenwärtig waren.

Der Mediengestalter Mikolaj Kolodziejczyk stellte uns die Möglichkeiten und Techniken zur Erstellung digitaler Inhalte wie Videos und Podcasts vor. Mit seinem Fachwissen unterstützte er fast alle Gruppen bei der Umsetzung ihrer Projekte. Abends bereicherte er die Atmosphäre, indem er sein Talent als Pianist zum Besten gab, wodurch unsere gemeinsame Zeit sowohl produktiv als auch unvergesslich wurde.

Als unsere kreative Arbeitsphase sich dem Ende zuneigte, richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung der gemeinsamen Präsentation unserer Projekte in der Görlitzer Altstadt. In Form einer Pop-up-Ausstellung kuratierten und präsentierten wir die vielfältigen Ergebnisse unserer Arbeit, während wir letzte Hand anlegten.

Die Ausstellung wurde sowohl von den Görlitzer Bürgern als auch von den Touristen, die den Obermarkt besuchten, sehr positiv aufgenommen.

Das Projekt wird von der Stiftung EVZ und dem Auswärtigen Amt im Rahmen des Programms JUGEND erinnert international gefördert.

Gefördert durch die Stadt Görlitz.

Stand: 15.09.2025